Кого церковь причисляет к лику святых. Современные аспекты канонизации святых

09 января 1920 года в Воронеже в день массового расстрела священнослужителей был убит архиепископ Тихон Воронежский. Стоит уточнить, что гонения на РПЦ начались ещё до прихода к власти большевиков. Либералы из Временного правительства предвосхитили большевиков в их отношении к религии и Церкви, показав себя врагами Русского православия. Если в 1914 году в Российской империи насчитывалось 54174 православных храма и 1025 монастырей, то в 1987 году в СССР осталось только 6893 храма и 15 монастырей. Только в 1917-20 годы было расстреляно более 4,5 тысяч священников. Сегодня рассказ о священнослужителях, отдавших жизнь за веру.

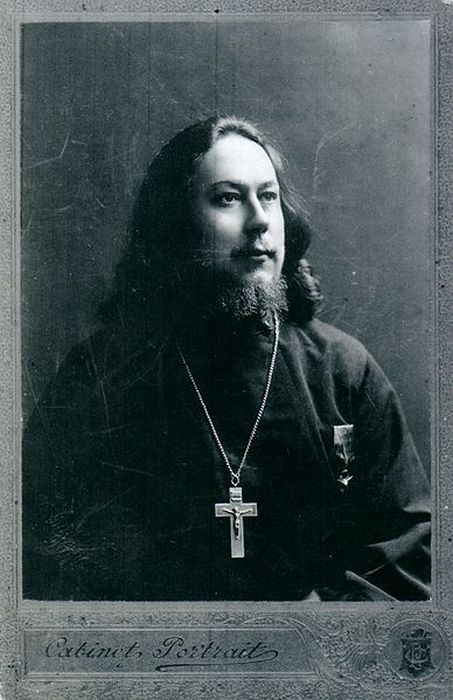

Протоиерей Иоанн Кочуров

Иоанн Кочуров (в миру Иван Александрович Кочуров) родился 13 июля 1871 года в Рязанской губернии в многодетной семье сельского священника. Он закончил Данковское духовное училище, Рязанскую духовную семинарию, Санкт-Петербургскую духовную академию, после окончания которой, в августе 1895 года, был рукоположен в сан священника и направлен на миссионерское служение в Алеутскую и Аляскинскую епархию. Это было его давним желанием. В США он служил до 1907 года, являясь настоятелем церкви Св. Владимира в Чикаго.

Вернувшись в Россию Иоанн Кочуров стал сверхштатным священником Преображенского собора в Нарве, священником церкви Казанской иконы Божией Матери в Силламяэ и одновременно с этим являлся законоучителем нарвских женской и мужской гимназий. С ноября 1916 года протоирей Иоанн Кочуров - второй священник в Екатерининском соборе Царского Села.

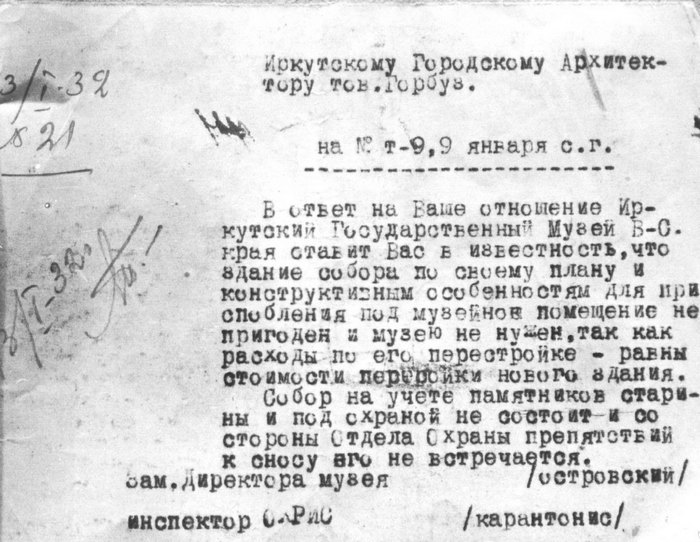

В конце сентября 1917 году Царское Село превратилось в центр противостояния казачьих войск, поддерживающих свергнутого главу Временного правительства А.Керенского, и Красной гвардии большевиков. 30 октября 1917 года о. Иоанн участвовал в крестном ходе с особыми молитвами о прекращении междоусобной брани и призвал народ к спокойствию. Происходило это во время артобстрела Царского Села. На следующий день в Царское Село вступили большевики, и начались аресты священников. Отец Иоанн пытался протестовать, но его избили, отвели на царскосельский аэродром и расстреляли на глазах его сына-гимназиста. Прихожане похоронили отца Иоанна в усыпальнице под Екатерининским собором, который был взорван в 1939 году.

Стоит сказать, что убийство протоиерея Иоанна Кочурова стало одним из первых в скорбном списке уничтоженных деятелей церкви. После этого аресты и убийства следовали практически безостановочно.

Архиепископ Тихон IV Воронежский

Архиепископ Тихон IV Воронежский (в миру Никаноров Василий Варсонофиевич) родился 30 января 1855 года в Новгородской губернии в семье псаломщика. Он получил прекрасное духовное образование, закончив Кирилловское духовное училище, Новгородскую духовную семинарию и Санкт-Петербургскую духовную академию. В возрасте 29 лет он принял монашество в Кирилло-Белозерском монастыре с именем Тихона, и был рукоположен в иеромонаха. Ещё через 4 года ему пожаловали игуменство. В декабре 1890 года Тихон был возведён в сан архимандрита и стал настоятелем Новгородского Антониева монастыря, а в мае 1913 года он был награждён саном архиепископа и переведён в Воронеж. Современники говорили о нём, как о «добром человеке, который проповеди говорил просто и доступно».

Преосвященному Тихону пришлось в последний раз в истории города Воронежа встречать с императрицей Александрой Федоровной и дочерьми Ольгой и Татьяной. Монаршие особы тогда побывали в Митрофановском Благовещенском монастыре, поклонились мощам святителя Митрофана и объехали госпитали для раненых воинов.

С начала Первой мировой войны архиепископ Тихон вёл активную общественную и церковно-благотворительную деятельность. Он совершал частные и общественные богослужения при проводах призывников, проводил панихиды по убиенным на поле брани. Во всех воронежских церквях были открыты попечительские советы, оказывающие моральную и материальную помощь нуждающимся, собирались и отсылались подарки в армию. В октябре 1914 году архиепископ Тихон благословил открытие лазарета-госпиталя для раненых на 100 кроватей в Митрофановском монастыре, а также открытие Воронежского епархиального комитета по устройству беженцев.

Архиепископ Тихон стал одним из первых священнослужителей, которым пришлось столкнуться с негативным отношением к Церкви новой власти. В первый раз его арестовали и, в сопровождении солдат, отправили в Петроград уже 8 июня 1917 года. 9 января 1920 года, в день массового расстрела в Воронеже священнослужителей, архиепископ Тихон был повешен на Царских вратах Благовещенского собора. Погребён высокочтимый мученик был в склепе Благовещенского собора. В 1956 году, когда Митрофановский монастырь и склеп были разрушены, Останки Тихона перезахоронили на Коминтерновском кладбище Воронежа, а в 1993 году его останки перенесли в некрополь Алексеевского Акатова монастыря. В августе 2000 года архиепископ Тихон РПЦ прославлен как священномученик.

Митрополит Киевский и Галицкий Владимир Богоявленский (в миру Василий Никифорович Богоявленский) родился в 1 января 1848 года в Тамбовской губернии в семье сельского священника. Духовное образование он получал сначала в духовном училище и семинарии в Тамбове, а затем в Киевской духовной академии. После окончания академии Владимир возвратился в Тамбов, где сначала преподавал в семинарии, а женившись, принял сан и стал приходским священником. Но его семейное счастье было недолгим. Через несколько лет умерли единственный ребёнок отца Василия и его жена. Пережив такое огромное горе, молодой священник принимает монашество с именем Владимира в одном из Тамбовских монастырей.

Священномученика Владимира ещё при жизни называли «всероссийским митрополитом», поскольку он был единственным из иерархов, кто последовательно занимал все главные митрополичьи кафедры РПЦ - Московскую, Петербургскую и Киевскую.

В январе 1918 году Всеукраинском Церковном соборе был поставлен вопрос об автокефалии Православной церкви на Украине. Митрополит Владимир отстаивал единство Русской церкви. Но лидер партии раскольников архиепископ Алексий, который самочинно поселился в Лавре по соседству с митрополитом Владимиром, всячески настраивал монахов Лавры против священноархимандрита.

Днём 25 января 1918 года красногвардейцы ворвались в покои митрополита и провели обыск. Монахи начали жаловаться, что они хотят завести в монастыре порядки, как у красных – с советами и комитетами, но митрополит не позволяет. Уже вечером к митрополиту в Киево-Печерскую Лавру пришли 5 вооружённых солдат. Владимира вывели из Лавры через Всехсвятские ворота и зверски убили между валов Старой Печерской крепости, неподалеку от Никольской улицы.

Впрочем, есть мнение, что в этом злодеяние большевики никакого участия не принимали, а убили митрополита бандиты, приглашённые некими монахами Киево-Печерской Лавры, которые поддались большевистской пропаганде и клеветали на архипастыря, якобы он «обирает» Лавру, получающую большие доходы от богомольцев.

4 апреля 1992 РПЦ причислила митрополита Владимира (Богоявленского) к лику священномучеников. Его мощи находятся в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры, в пещерной церкви Благовещения Пресвятой Богородицы.

Аримандрид Варлаам

Аримандрид Варлаам (в миру Коноплев Василий Ефимович) родился 18 апреля 1858 года. Сын горнозаводских крестьян. Его семья принадлежала к старообрядцам беспоповского толка. Путь в православие Варлаама был непростым. «Господи, покажи мне чудо, разреши мои сомнения», - просил он в молитвах, и в его жизни появился отец Стефан Луканин, который с кротостью и любовью разъяснял Василию его недоумения, и сердце его умиротворилось. 17 октября 1893г. в Пермском кафедральном соборе он принял миропомазание. Вскоре с Церковью соединились и 19 человек его родных.

6 ноября 1893 он поселился на Белой Горе и с того времени к нему стали стекаться желающие вести монашескую жизнь. Это место было таким уединённым, как . Он стал и первым настоятелем Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря.

В октябре 1918 года большевики разграбили Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь. Архимандрита Варлаама в наволочке из грубого полотна утопили в реке Каме. Варварскому разгрому подвергся весь монастырский комплекс: был осквернён престол, разграблены святыни, монастырские мастерские и библиотека. Некоторые монахи были расстреляны, а некоторые сброшены в яму и залиты нечистотами. Архимандрит Варлаам похоронен на кладбище в Перми.

Епископ Феофан (в миру Ильминский Сергей Петрович) родился 26 сентября 1867 в Саратовской губернии в семье церковного чтеца. Он рано остался без отца. Воспитывала его мать, человек глубоко религиозный, и его дядя - сельский протоиерей Димитрий. Сергей закончил Казанскую Духовную Академию, преподавал в Саратовском епархиальном женском училище. Только в 32 года он был рукоположен в сан священника. Современники вспоминали, что его пастырское обращение всегда было прямое и бескомпромиссное. По поводу убийства в Киеве Столыпина он сказал так: «Опять Иродиада беснуется, опять революционная, жидомасонская гидра требует главы слуг Государевых! »

В сентябре 1915 года отец Феофан был возведён в сан архимандрита Соликамского Свято-Троицкого монастыря. Когда в 1918 году новая власть заинтересовалась земельными угодьями, епископ Феофан заявил, что более боится страшного Суда и раскрывать информацию о монастырских владениях не будет. Под началом владыки организовывались многолюдные крестные ходы как протесты против гонений на церковь и грабежей монастырей.

В июне 1918 году епископ Феофан принял управление Пермской епархией после ареста и казни священномученика архиепископа Пермского Андроника, но вскоре и сам был арестован. 11 декабря 1918 года в тридцатиградусный мороз епископа Феофана многократно погружали в ледяную прорубь реки Камы. Его тело покрылось льдом, но он всё ещё оставался жив. Тогда палачи его просто утопили.

И ещё…

В 2013 году издательство ПСТГУ выпустило книгу-альбом «Пострадавшие за веру и Церковь Христову. 1917–1937», а 15 мая в Издательском Совете РПЦ состоялась встреча, посвященная изучению и сохранению памяти Новомучеников и исповедников Российских, организатором которой стал Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.

Всем, кого заинтересовала эта тема, предлагаем узнать .

2 мая

- день памяти святой Матроны Московской

. Матрона Никонова почила 2 мая 1952 года

. Эта святая еще совсем недавно жила среди людей, совершая исцеления и многочисленные чудеса. Спустя всего 47 лет после кончины 2 мая 1999 года

святая Матрона была канонизирована как местночтимая святая Московской епархии (общецерковная канонизация состоялась в октябре 2004 года

).

Сегодня нам хочется рассказать о том, как церковь прославляет человека в лике святых.

Канонизация (греч. «узаконивать», «брать за правило» ) - это признание Церковью какого-либо своего члена святым с соответствующим его почитанием. Однако это не значит, что святыми являются только те люди, которые были канонизированы, ведь жило множество святых, которые почили в безвестности.

Причисление к лику святых (канонизация) обычно происходит после смерти человека, эта процедура очень долгая и кропотливая. Для этого специальная комиссия рассматривает жизнеописание праведника и решает, достоин ли он канонизации.

В настоящее время материалы для канонизации в Русской Православной Церкви собирает Синодальная комиссия по канонизации святых

.

Чин канонизации блаженной старицы Матроны

Комиссией изучаются житие, подвиги, труды канонизируемого, воспоминания современников о нем, факты, подтверждающие чудотворения, если таковые были, изучаются также мощи праведника.

Так по каким признакам причисляют к лику святых?

Во все времена основным условием прославления было проявление подлинной освященности, святости праведника. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в своем докладе “К вопросу о порядке канонизации местночтимых святых в Русской Православной Церкви на епархиальном уровне” на Поместном Соборе от 1 октября 1993 года излагал следующие признаки святости православных подвижников:

1. Вера Церкви в святость прославляемых подвижников как людей, Богу угодивших и послуживших пришествию на землю Сына Божия и проповеди Святого Евангелия (на основании такой веры прославлялись праотцы, отцы, пророки и апостолы).

2. Мученическая за Христа смерть, или истязание за веру Христову (так, в частности, в Церкви прославлялись мученики и исповедники).

3. Чудотворения, совершаемые святым по его молитвам или от честных его останков - мощей (преподобные, молчальники, столпники, мученики-страстотерпцы, юродивые и др.).

4. Высокое церковное первосвятительское и святительское служение.

5. Большие заслуги перед Церковью и народом Божиим.

6. Добродетельная, праведная и святая жизнь.

7. В семнадцатом веке, по свидетельству Патриарха Нектария, три вещи признавались причиной истинной святости в людях:

а) православие безукоризненное;

б) совершение всех добродетелей, за которыми следует противостояние за веру даже до крови;

в) проявление Богом сверхъестественных знамений и чудес.

8. Нередко свидетельством о святости праведника было большое почитание его народом, иногда еще при жизни.

Определенное значение в вопросе канонизации имеют мощи (однако это не является обязательным условием). По учению Православной Церкви мощами святых являются как полностью сохранившиеся (нетленные мощи), так и отдельные частицы от тел прославленных Богом праведников. Само наименование их мощами на церковнославянском языке обозначает “мощь”, “силу” , то есть какие-то чудесные, сверхъестественные их проявления, которые стали свидетельством их причастности к Божественной благодати.

Также свидетельством святости является , которое иногда чудесным образом образуется на мощах святых.

При прославлении в лике святых для нас важно, что с точки зрения Церкви, не канонизация делает человека святым, а его подвиг. Канонизацией признаются заслуги подвижника, а также уверенность в его спасении, ведь, прославляя праведника, Церковь перестает молиться о нем и начинает молиться ему.

Святых мы называем святыми не за полное отсутствие грехов, а за адекватное отношение к ним, за стремление очиститься от пороков и посвятить свою жизнь Богу. В этом смысле святые являются примером для христиан.

На первый взгляд кажется, что именно благодаря народу, тот или иной человек причисляется к лику святых, ведь первой ступенью к канонизации является почитание праведника еще при жизни, а потом и после его кончины. На самом деле это не совсем так. Святость человека определяется не людьми, а как бы самим Господом. Бог посылает людям зримые сигналы святости этого человека (например, исцеление больного на могиле святого или прозорливость святого при жизни).

Очередь к иконе Святой Матроны Московской в Покровском монастыре

Чаще всего, после положительного решения Синодальной комиссии о причислении к лику святых и благословения Святейшего Патриарха , святой сначала становится местночтимым (в монастырях и епархиях), а по мере почитания и общецерковным святым. Далее назначается день празднования нового святого, составляется служба, пишется икона, а также житие.

Если святой канонизирован в одной из Поместных Православных Церквей, его имя сообщают главам всех остальных. В этих Церквях может быть принято решение о включении новопрославленного святого в церковный календарь (имена прославленных местночтимых святых не вносятся в общецерковный календарь, и служба им не печатается в общецерковных богослужебных книгах, а публикуется отдельным изданием на местах).

4 марта 1873 года в Суздале родился Сергей Флоринский, будущий священномученик Сергий Раквереский. На его долю выпали гонения советской власти, жизнь свою он закончил в Эстонии. Он был расстрелян вместе с 80 эстонцами, которым большевики выписали смертный приговор.

"РГ" рассказывает о шести священниках Советского Союза, причисленных к лику святых.

Флоринский Сергей Федорович

Священномученик и протоирей Сергей Федорович Флоринский родился 4 марта 1873 года в Суздале в семье священников. Естественно, что единственным выбором своего жизненного пути юный Сергей видел только служение Богу. После успешного окончания Владимирской духовной семинарии работал семь лет учителем в земском училище. Сан священника святой Сергий получил в 1900 году, одновременно с этим он был командирован к 151 пехотному Пятигорскому полку.

Во время русско-японской войны полк, где был священником Флоринский, направляют в китайскую Маньчжурию занять стратегически важные территории, а во время Первой Мировой и вовсе бросают на передовую. За свою деятельность в это время Сергий получает несколько наград. Революция 1917 года оказала на армию сильный деморализующий эффект - дезертирство высших чинов, расстрелы.

оложение духовенства в армии стало крайне небезопасным - революционеры обвиняли их во многих провалах войны. В начале 1918 года Эстляндия была захвачена немцами, Флоринский, находящийся в это время там, не мог вернуться домой, в Петергоф к семье. Он молился и ждал освободительных операций Красной армии, еще не догадываясь, что смерть придет к нему в лице освободителей.

19 декабря 1918 года Флоринский был арестован как представитель старого, царского режима. Ему был предъявлен ряд обвинений и, самое главное, подстрекательство к вооруженному мятежу против красноармейцев. Расстрелян святой был 30 декабря 1918 года. Известна его фраза, сказанная совсем незадолго перед смертью - на последнем допросе: "Считаю одно: вина моя, что я священник, в чем и расписываюсь".

17 июля 2002 года святой Сергий Флоринский был причислен к лику святых РПЦ. В начале июля 2003 года нетленные мощи священномученика были перемещены в Раквереский Богородице-Рождественский храм, который после этого стал объектом посещения туристов со всех концов света.

Серафим Вырицкий

Будущий миллионер Василий Николаевич Муравьев родился в семье крестьянина. Еще мальчиком он потерял отца, семья стала голодать, от голода погибла сестренка Василия. Тогда подросток отправился в город на заработки.

Он сделал удивительную, даже для нашего времени, карьеру: в 40 лет уже слыл известным мехоторговцем не только в России, но и во Франции, Германии, Великобритании. Однако в 50 лет он от всего отказался: закрыл предприятие, раздал работникам двойную зарплату, а то, что осталось, отдал церквям.

Он поселился в келье Александро-Невской Лавры. Однажды Серафим сильно простыл, началось воспаление суставов. Он был перевезен в деревенский домик. Там и состоялся его главный духовный подвиг: 1000 дней он посвятил столбничеству. Ежедневно обессилившей от болезни преподобный с помощью близких добирался до камня неподалеку от дома. Там молился столько, сколько позволяло здоровье: час, два или даже больше. Делал он это в любое время года и в любую погоду.

Старец был известен в народе, многие приходили к нему за помощью. Когда в деревне оказались фашисты, они тоже искали Серафима Вырицкого. Они дважды приходили к нему и пытались узнать будущее.

Немецкие офицеры спросили у старца, скоро ли они пойдут победным маршем по Дворцовой площади, он ответил, что этого не будет, - рассказывает историк Валерий Филимонов.

Также старец назвал им точную дату изгнания немцев из-под Ленинграда. Близкие вспоминают, что он говорил мало, но каждое его слово сбывалось. Умер преподобный 3 апреля 1949 года, канонизирован 1 октября 2000 года.

Петр Корелин

Родился в 1863 году в семье священника. После Пермской Духовной семинарии и женитьбы был рукоположен в сан священника. В 26 лет был избран членом благочинного совета, законоучителем мельниковской церковно-приходской школы при Богоявленской церкви, наблюдателем церковно-приходских школ округа. В 1895 году стал духовным следователем округа. Не раз избирался депутатом. В это же время он был единственным священником и должен был совершать все службы и исполнять требы. Но удивительным образом он все успевал и даже получал церковные награды за труды.

В 1904 году священник был переведен в Свято-Троицкий храм Каменского завода Камышловского района. После Октябрьской революции летом 1918 года Каменский совет большевиков постановил изъять из церкви метрический книги с регистрацией рождений, смертей, браков. Прихожане собрались в храме с намерением не отдавать красным книги. Когда документ все-таки изъяли, священники ударили в колокол, после чего по колокольне стали стрелять большевики. Возмущенные этим прихожане избили работников совдепа и даже хотели разгромить здание Совета.

Боец Красной армии Петр Бажов, известный нам более как писатель, вспоминал: "Поповщина, опираясь на имеющийся в Каменском заводе монастырь, пыталась организовать открытое выступление против Советов. Поводом послужило изъятие книг. Попытка встретила такой отпор со стороны вооруженных рабочих, что попам больше не приходилось думать об открытом наступлении. В ответ на избиение толпой работника совдепа Давыдова был открыт огонь по колокольне. Организатор избиения поп Корелин был немедленно расстрелян".

Однако исторические данные говорят о том, что Бажов ошибался, Корелин остался жив. В книге "Жития святых Екатеринбургской епархии" сказано, что его арестовали и отправили в Екатеринбург. В тюрьме он встретился с известным ныне епископом Тобольским Гермогеном. Позже они были переданы "Карательной экспедиции Тобольского направления" на буксир "Ермак". У села Покровского всех узников, кроме Петра Корелина и Владыки Гермогена, пересадили на пароход "Обь".

Красным нужны были рабочие руки в строительстве укреплений против белых. Там и потрудились епископ и священник. После дня работы их снова посадили на корабль, а ночью вывели Петра Корелина на палубу, раздели, избили ремнями, обрили наголо, потом привязали к нему два гранитных камня и выбросили за борт. Позже такая же участь постигла Владыку.

Тело епископа Гермогена было найдено, останки отца Петра обнаружены не были, но решением Священного Синода он прославлен в Соборе новомучеников и исповедников Российских.

Кукша Одесский

Преподобный Кукша, в миру Косьма Кириллович Величко, родился в 1875 году в маленьком поселке Арбузинка недалеко от Херсона в семье глубоко верующих родителей. Его мать с детства мечтала стать монахиней, а когда родители все-таки выдали ее замуж, решила, что хотя бы один из ее детей должен стать "божьим помощником". Поэтому она была счастлива, когда маленький Косьма, едва научившись грамоте, прочел все православные книги в доме. Со временем он еще больше полюбил уединение и молитвы, которым уделял многие часы.

Спустя некоторое время двадцатилетний Кукша отправляется в Иерусалим, где живет чуть меньше года, за это время он посещает святые места "древнего города" и Палестины, на обратном пути домой Косьма побывал на Святой горе Афон в Греции. Впоследствии он скажет, что решил уйти в монашество именно после посещения этого, значимого для любого православного верующего, места. Кстати, интересен случай повторного им посещения Иерусалима - в храме Воскресения Христова на него опрокинулась лампадка с елеем, что было воспринято прихожанами как "божий знак". В 1896 году Кукша поступил послушником в Свято-Пантелеимоновский монастырь, где ревностно нес послушание до 1912 года, когда греческие политики потребовали выслать всех русских священников со Святой горы.

Следующим местом послушания будущего святого стала не менее известная Киево-Печерская Лавра, правда, пробыл он там совсем недолго. Началась Первая Мировая война и отца Ксенофонта - такое имя он получил при постриге в монахи - отправили медицинским помощником в санитарный поезд. Именно с этого времени об отзывчивом и добром батюшке начинает идти слух среди народа. В 1931 году отец Ксенофонт сильно и, как думали, безнадежно заболевает, на смертном одре его решают постричь в схиму, что и происходит, с наречением его именем Кукша, в честь священномученика Кукши из Дальних Пещер Киево-Печерской Лавры. Но постриг в схиму буквально исцелил Кукшу, через несколько дней он уже мог ходить.

В 1938 году святой отец был арестован большевистской властью и приговорен к 5 годам лагерей в городе Вильма Молотовской области (нынешняя Пермская). Но даже на тяжких лесозаготовительных работах Кукша помогал молитвой и вниманием другим заключенным вплоть до своего освобождения в 1947 году. Умер будущий святой в 1964 году в Успенском монастыре, что в Одессе. Известно много десятков случаев исцеления тяжелобольных на его могиле: землю, взятую оттуда, прикладывают к больному месту и болезни, по словам верующих, отступают.

Лука Крымский

При жизни Лука Крымский открыто говорил о том, что является епископом РПЦ, но, даже несмотря на это, советские власти поощряли его за труд. Он был гениальным хирургом с мировым именем, и уже в сане священника он стал Лауреатом Сталинской премии. Его канонизировали всего спустя 39 лет поле кончины - удивительный случай, ведь обычно РПЦ ждет для этого 50 лет. Но быстрая канонизация была объяснена тем невероятным количеством чудес, которые происходили, когда к святому обращались за помощью.

Современники вспоминают, что доктор медицины приходил на операцию в рясе, вешал иконы в ординаторской, а еще мог одновременно принимать исповедь и лечить больных.

В юности Лука мечтал стать художником, но неожиданно, уже поступив в Санкт-Петербуржскую академию художеств, пошел учиться на врача в Киевский институт. Стал священником после смерти жены. За служение церкви трижды отправлялся в тюрьму и в ссылки. Там он и врачевал души. Известен факт, что когда отца Луку перевели в Бутырку, почти все заключенные сразу стали верующими.

В Великую Отечественную войну Лука вдруг вышел из тюрьмы и стал консультантом всех военных госпиталей Сибири.

Отбывая срок, он написал Михаилу Калинину письмо: "Могу приложить все свои знания и умения в лечение красноармейцев и офицеров. Прошу приостановить мою ссылку, после окончания войны я готов ее продлить", - рассказывает Майя Прозоровская, племянница Святого Луки.

И действительно, после войны епископа Русской православной церкви Луку награждают "За доблестный труд в Великую Отечественную войну" и снова отправляют в ссылку.

Он всегда узнавал, православный ли лежит на операционном столе или нет. Если православный, он крестил его, потом операционную, крестил себя и только потом начинал операцию, - рассказывает доктор медицинских наук Генрих Кассирский.

При жизни Луке Крымскому, в миру Валентин Войно-Ясенецкий, удостоился бюста при институте им. Склифосовского, после его смерти открыты храмы при центре сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, военном госпитале им. Бурденко, медико-хирургическом центре им. Пирогова. К лику святых причислен в 2000 году.

Константин Богоявленский

В 1896 году родился в семье дьякона Стефана Богоявленского. Был рукоположен в сан пресвитера 6 февраля 1917 года. В 21 год определен священником в Михаило-Архангельскую церковь села Меркушино Верхотурского уезда. Это село хорошо известно по всему православному миру, в нем были обретены мощи Симеона Верхотурского.

В "Житиях святых Екатеринбургской епархии" рассказывается, что в 1918 году в село пришла новая власть, начались тяжкие поборы, и уже летом в Меркушино назрел бунт. В период страды у селян комиссары пришли объявить призыв в Красную армию. Многие мужики только сейчас вернулись с фронтов Первой мировой войны и были возмущены новым призывом. В потасовке с большевиками они избили красных, а одного из них застрелили. Поняв, что натворили, они бросились к молодому священнику. Константин предложил организовать Крестный ход к мощам Симеона Верхотурского, чтобы просить святого о помощи.

На следующий день в Меркушино пришло много женщин и мужчин из ближайших сел, чтобы участвовать в крестном ходе. Перепуганные большевики решили, что селяне собираются воевать с новой властью в Верхотурье.

Реакционные элементы сельской местности и города делали все, чтобы свергнуть молодую советскую власть. Так, в жаркие дни июля 1918 года эти элемент… колокольным боем собирают мужиков на сборный пункт. С иконами, хоругвями, самодельными пиками, ружьями, топорами в руках озверелых враги погнали народ в направлении Верхотурья свергать большевиков и освобождать мощи Симеона праведного. Во главе колонны шел священник с крестом… Это была так называемая деревянная война. При выходе на Ирбитский тракт остатки колонны были обстреляны из винтовок красногвардейскими отрядами, колонна разбежалась, бросив хоругви и иконы. Так бесславно и позорно для местной буржуазии кончилась затея "крестового похода" против большевиков, - писал через много лет один из участников Гражданской войны.

Следствие продолжалось больше недели, власть нашла 4 виновных, после чего был устроен показательный расстрел. Вспоминали, что по дороге на расстрел Константин отпевал арестованных. На месте их заставили выкопать себе могилу, а потом убили выстрелами в голову. После селяне попросили перезахоронить убитых и получили на это разрешение.

31 мая 2002 года при восстановлении разрушенного храма были обретены нетленные останки неизвестного священника: тело сохранилось почти полностью, даже волосы и ресницы не истлели, пальцы правой руки были сложены в благословляющий жест. В гробу было найдено небольшое Евангелие, подписанное Константином Богоявленским. Через полтора месяца после обретения мощей священномученика канонизировали.

- прот.

- игумен Андроник Трубачев

- архим. Георгий Тертышников

- игумен Дамаскин

- проф.

Канониза́ция

(от лат. canonizatio; от греч κανών (канон)) – официальное признание праведника, одного из своих членов, святым; официальное причисление его к святых. Из сказанного не следует, что только те, кто канонизирован, стяжали святость, т.к. существует большое количество святых, почивших в безвестности.

В широком смысле канонизацию можно понимать как прославление свидетельства реальности и человека.

Канонизация – это закрепление актом высшей церковной власти реального опыта молитвенной связи между членами Церкви (и не только ныне живущими) и подвижником благочестия, – опыта услышанных молитв, конкретной помощи и духовной связи, которую сотни, а иной раз сотни тысяч людей ощущают между собой и угодником Божиим. Когда для Церкви эта связь становится несомненной, тогда и происходит канонизация новоявленного святого – подлинного раба Божия и нашего помощника, о чем многие уже знают по собственной жизни.

В Православной Церкви причисление к лику святых отмечается торжественной службой в честь новопрославленного святого. Процедура канонизации была разработана и строго регламентирована относительно недавно.

В I–IV вв. почитание святых определялось общиной и узаконивалось епископом. Позднее почитание святых и общецерковное распространение такого почитания определялось внесением имени усопшего члена общины в список мучеников (мартиролог). Когда почитание принимало повсеместный, т.е. общецерковный характер, оно подтверждалось главой Поместной Церкви.

В Русской Православной Церкви причисление к лику святых совершали на местах епархиальные архиереи. Первый пример соборного решения о канонизации – постановления церковных соборов 1547 и 1549 гг.

В наше время на местное почитание подвижника святым требуется разрешение патриарха, для общецерковного признания святого – решение Архиерейского собора. Если святой канонизирован в одной из Поместных Православных Церквей, его имя сообщают главам всех остальных. В этих Церквях может быть принято решение о включении новопрославленного святого в . Так, в Русской Православной Церкви почитают святого Иоанна Русского Исповедника, преподобных Германа Аляскинского и , хотя Иоанна Русского и Силуана Афонского канонизировала Константинопольская Православная , а Германа Аляскинского прославила Американская Православная Церковь.

Православный христианин причисляется Церковью к лику святых после смерти. Наиболее распространены следующие условия канонизации: святость жизни, страдание за православную веру, дар творить чудеса при жизни и/или после смерти как свидетельство того, что через подвижника действует Божественная Благодать, точное соответствие веры подвижника православному вероучению, нетленность мощей. Народное почитание служит поводом для рассмотрения вопроса о канонизации церковными властями.

В настоящее время материалы для канонизации в Русской Православной Церкви собирает Синодальная комиссия по канонизации святых.

Преподобный Афанасий Паросский в письме к своему ученику : «Ты написал мне, что недавно, в день памяти св. Иоанна Богослова, у тебя с друзьями возник разговор о новомучениках, и что некоторые из них, не только малознающие, но и ученые, утверждали, что святых мучеников нельзя почитать без разрешения Великой Церкви, а ты вроде бы и хотел возразить, но засмущался, боясь, как бы их слова не оказались справедливыми. Ты пишешь, что написал мне сие, дабы я посмеялся, но я не посмеялся над этим потому, что хотя и достойны смеха те, кто высказывают подобные суждения, сама тема – не смешная, но благопристойная и святая. Поэтому я больше огорчился; особенно же меня огорчило то, что образованные люди говорят как неученые и малограмотные. Где прочитали о сем эти «ученые», да и где это слыхано в Церкви Божией, чтобы святые мученики ожидали земного суждения об их мученичестве, чтобы этот земной суд свидетельствовал о тех, кто запечатлел свой конец исповеданием святой веры и кого подвигоположник Христос сразу и немедленно сподобил небесного венца?»

Откуда берутся святые? Путь верующего от воцерковления до причисления к лику святых в интервью с отцом Владимиром Черпаком, настоятелем Свято-Покровского Подольского храма в Киеве.

- Хотелось бы провести параллели между реализацией в разных традициях...

В христианстве есть понятие усовершенствования личности, которое тождественно «реализации». И второе понятие - воцерковление человека, описывающее процесс вхождения неофита в жизнь христиан, изучения Священного Писания и Преданий, приобретения молитвенных навыков.

- Расскажите, пожалуйста, каких людей причисляют к лику святых? Каким образом происходит канонизация?

Есть люди, которые усовершенствовали себя в сердце и душе, используя евангельские заповеди любить Бога и любить ближнего своего, как самого себя (что означает: не делать ближнему того, чего не хочешь, чтобы тебе делали). Люди, которые идут путём христианства, которые желают унаследовать вечность, прийти к Христу, не попасть в миры ада после Страшного суда, приобретают благодать. Господь даёт им харизматическое дарование по их трудам. Это может быть прозорливость, дар исцеления, дар молитвы или дар обращения неверующих. И эти люди ещё при жизни приобретают почитание среди народа, сохраняющееся после их ухода в иные миры. Верующие приходят на место их погребения, молятся и через некоторое время начинают замечать, что после молитвы мирские дела устраиваются и молитва лучше идёт... И постепенно почитание усопшего растёт.

Затем народ божий начинает доносить до низшего и высшего духовенства, что тот или этот человек был свят. Специально создаётся комиссия при синодах, которая исследует все эти чудотворения или необычные явления, которые были совершены на месте погребения. Также собирают всю негативную информацию об этом человеке. (Хотя нужно отметить, что это скорее свойственно католической церкви.) Комиссия доносит до ведома Священного синода, что собрано житие того или иного человека. И на собрании поместной церкви выносится решение, что данного человека причисляют к лику святых. После этого пишется икона и последний раз служится панихида*. Затем служится молебен уже к святому и благословляется икона.

Что касается мощей, то они, как правило, обретаются: извлекаются из места погребения и выставляются на поклонение верующим. Но так бывает не всегда. Так как последние украинские и русские новомученики погибли в лагерях и были похоронены в братских могилах, было принято решение считать их мощи святыми и оставить их в могилах, на волю Божью. Поэтому у многих новомучеников мощей нет.

Поклонение мощам означает поклонение благодати Божьей, которая была в этом теле, а не поклонение мёртвому телу. Через это тело мы получаем подпитку нашей вере, ибо мы воочию видим, что Господь сделал это тело нетленным за заслуги перед Ним.

- А есть случаи нетленных мощей?

В Киево-Печерской лавре до сих пор почивают нетленные мощи. Несмотря на повальное вскрытие большевиками мощей и надругательство над ними в 30-е годы. Один из примеров: большевики открывали лица у погребённых в лавре святых. (Монахам и священнослужителям перед погребением накрывают лицо специальной тканью - воздухом, так как считается, что мирянам уже не положено их видеть.) Мощи расстрелянного большевиками митрополита Киевского Владимира, который пролежал в монастырском дворе несколько дней, были обретены совсем недавно. И руки, которыми он благословлял своих мучителей перед смертью, так и остались сложенными нетленно. Это последний пример, который я смог вспомнить.

Хотя, нужно отметить, что нетленность мощей не является обязательным условием в православной церкви. Мощи бывают тленные и нетленные. Например, в Греции, на Афоне, считают, что если тело истлело за полтора года - значит, человек угодил Господу, не истлело - грешник. (Но это благочестивое предание и не более.). Затем кости выкапываются, череп кладётся в черепохранилище, подписывается, а кости бросаются в костницу. Так что истлели мощи или нет - это не главное. Главное, чтобы человек угодил Господу. В своих молитвах мы обращаемся к такому человеку, просим, чтобы он помолился за нас о нашем здравии, за наши грехи, чтобы Господь снял их с нас.

- Есть ли люди, которые при жизни причислялись к лику святых?

Официального причисления нет. Но народ Божий почитает при жизни некоторых угодников. Вот у нас в Киеве был настоятель Св. Макариевской церкви отец Георгий Ядлинский, которого люди Божьи считали святым. Церковь пока ещё не канонизировала его, но верующие считают праведником и святым. Один из настоятелей нашего храма - отец Алексий Глаголев, который спасал евреев от Бабьего Яра, - тоже считается святым, но официально он не канонизирован.

- Отец Владимир, разъясните, пожалуйста, значение слов «усовершенствовать себя». Есть специальные практики?

Да, практики есть. Как я уже говорил, есть понятие воцерковления, когда человек начинает изучать Священное Писание, Священное Предание, практику молитвенного правила (он учится постоянно молиться, как написано в Священном Писании, как призывает апостол Павел. Сам Христос говорил: «Бодрствуйте, будьте в молитвенном настроении»). Христианин приучается к молитвенному настроению, к утренней молитве и вечерней. Также есть молитвы на протяжении всего дня, которые могут сочетаться с работой. Утренние и вечерние молитвы дают зарядку от Господа. Если у человека есть склонность к греху, то он в течение дня вспоминает о молитвенных правилах. Есть также общественные молитвы, когда люди молятся вместе в церкви. Такие молитвы имеют особую силу: совместная духовная зарядка.

Они тоже входят в понятие воцерковления. Ещё нужно сказать о людях, которые посвящают себя полностью Господу и молитве, посвящают себя борьбе с привычками и склонностью к греху, которая есть у каждого человека. Мы считаем, что через таинство крещения и миропомазания прощаются грехи и человеку даётся возможность возродиться к новой жизни, но существует некая генетическая (родовая) склонность к греху. Эти люди встают на борьбу со своей плотью. Они хотят её усмирить, умертвить, чтобы жить только духовной жизнью и быть полностью с Господом. Для этого они принимают монашеский постриг. А в христианстве считается, что монах - это молитвенник за весь мир, который не только со своими грехами борется и молится за себя, но и молится за всех людей: и верующих, и неверующих. Он просит, чтобы Господь всех привёл к себе и все могли узреть свет невечерний, как говорится в священных текстах.

Монахи после принятия пострига живут в монастырях. Они постоянно молятся: практикуют общественную молитву, ночную молитву, неусыпный Псалтырь и приводят себя к такому молитвенному настроению, которое сохраняется, что бы они ни делали. Молитва начинает исходить из сердца. Есть ещё понятие «умной молитвы». Возможно, вы видели, что у некоторых христиан есть чётки, они перебирают чётки и творят «умную молитву»: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного». Они стараются привести себя к такому состоянию, когда молитва исходит из сердца, из души. Это и есть «умная молитва».

Пребывая в молитве, люди постепенно приобретают духовное видение. Если мы с вами видим телесным зрением - глазами, то они могут видеть духовные миры. Им могут являться ангелы или Божья Мать, давать наставления, подсказать, как поступить в том или ином деле, давать пророчества. Таких примеров очень много в христианстве: Антонию и Феодосию Печерским являлась Божья Мать, Серафиму Саровскому, Сергию Радонежскому. Такие видения также могут быть и у простых искренне верующих людей.

Вы, наверное, слышали о понятии «фаворского света». На Фаворе Господь преобразился перед своими учениками, и сказали они Ему: «Господи, нам так хорошо здесь! Давай останемся здесь и будем жить!» На что Он ответил: «Я лишь приоткрыл вам, что такое свет невечерний, свет божественный». И уже в средние века разразился спор: может ли человек телесным зрением - глазами видеть божественный свет? Церковь пришла к выводу, что да, человек может видеть, если очистил себя и способен видеть.

- Что для монаха является показателем того, что он всё делает правильно?

Как правило, он сам чувствует, и, как правило, начинающего монаха должен вести учитель, духоносный отец. Через исповедь, через покаяние постепенно очищается монах. Духовнику в момент исповеди открывается духовное видение, и он назначает систему усовершенствования: молитвы или поклоны**, или послушание. Человек учится «седлать» себя, не даёт проявляться генетической склонности к греху.

Эти люди - проводники, которые ведут за собой остальных к Христу и вечности.

Глядя на их доброту, любовь, сострадание, многие обращаются к вере.

В Почаевском монастыре на Волыни на Западной Украине есть и в наше время отшельники. Там было несколько раз явление Божьей Матери.

- Насколько жива в настоящее время традиция исихазма? Ведь ранее существовали отцы-пустынники, которые жили в удалённых местах и занимались практикой...

Мы веруем в то, что написал Иоанн Богослов в Апокалипсисе: мир будет постепенно идти к концу, к Страшному суду. Некоторые из его пророчеств уже можно наблюдать в нашем мире. Сам Христос сказал, что Сын Человеческий, придя на землю, навряд ли обрящет веру на земле. Сейчас происходит упадок веры, упадок умного делания, исихазма. Всё меньше людей идёт в монастыри, и часть из них думает о карьере. Есть, конечно, люди, которые уединяются и посвящают себя «умной молитве». Если бы их не было, то земля давно бы уже разлетелась! Молитвами этих людей держится мир, и есть возможность неверующим людям духовно усовершенствоваться, идти к Христу.

Примеры: в Китаевской пустыни Киево-Печерской лавры жил Феофил. За годы молитв он обрёл дар чудотворения, дар прозорливости и дар молитвы. Был также Иоанн Крестьянкин в Псково-Печерском монастыре. Он принимал каждого, вне зависимости от веры, и каждому давал свет и утешение, обещал молиться за каждого. Был старец Серафим Тяпочкин в Белгородской области, приобретший за жизнь дар прозорливости и чудотворения. К нему тянулись люди со всех уголков бывшего Советского Союза.

- Что означает дар молитвы?

Её действенность. Христос сказал, что если 2 или 3 человека соберётся в Его Имя, то о чём попросят, то и будет. Христос подчёркивал, что с верой и молитвой всё возможно!

Но мы, к сожалению, ещё не доросли до такого дара молитвы. Мы молимся, просим, но в своём уме сомневаемся... Или мы молимся, но сами не слышим этой молитвы. Как же нас тогда Господь может услышать? Дар молитвы подразумевает уверенность в молитве и её действенность. Развивать эти навыки нужно постепенно. И не каждый христианин обретает такой дар, но приобретение его возможно каждому.

Духовенство получает в таинстве священства благодатную силу и власть. Эта благодать идёт от Христа. Христос благословил апостолов, а они - других преемников. А апостолы начали рукополагать на реликвии. И, таким образом, рукоположение дошло до наших дней. Духовенство имеет особенный дар молитвы. Возможно, вы слышали, как в народе часто говорят: «Надо сходить к батюшке, пусть помолится». В народе существует благоговейное отношение к священнику и молитве.

- Что означает «умная молитва» и чем она отличается от обычной?

- «Умная молитва» идёт от ума и от сердца. Когда молишься, должна присутствовать определённая поза (стоя или сидя), перебирание чёток, согласование дыхания.

Чисто йогические элементы христианство отодвинуло на задний план. Считается, что каждый человек может достичь усовершенствования и Царства Небесного, если он будет прилагать усилия, а йогическая практика как бы для особых людей. Но элементы «умной молитвы» и умного делания можно сопоставить с йогической практикой. До пришествия Христа в Ветхом Завете тоже можно найти элементы йоги. Например: Иона пробыл трое суток в чреве китовом и потом был выброшен живым. Есть записи в житиях Киево-Печерских святых о преодолении за короткий срок огромных расстояний. Можно относиться к подобным историям, как к благочестивым легендам, но тем не менее похожих очень много и в Тибете, и в Индии. Но христианство на этом не акцентирует внимания. Рекомендует следовать Священному Писанию, держаться евангельских заповедей, любить Бога и ближнего своего и воцерковлять свою жизнь: через общественную молитву, исповедь, причастие. Сила причастия такова, что даже если причащается великий грешник, то постепенно у него расшатывается корень греха и человек грех побеждает. Так считает святой Иоанн Златоуст.

* Панихида - молитва - прошение об упокоении души в хорошем месте.

** Поклон - система физических упражнений в христианстве, сопряжена с молитвой. «Господи, помилуй меня», затем делается поклон или: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня!» - поклон. Поклоны делаются поясные или земные - на усмотрение духовника. Если он видит, что монах никак не может плоть свою усмирить, отойти от обжорства или пьянства, а взялся за монашеское делание, то назначает сто земных поклонов в день с молитвой Иисусовой. И монах должен выполнять. Если он не будет этого делать, то нарушит баланс и будет грязнуть больше и больше. Обычно духовники очень сострадательны, они знают, что человек немощен, а плоть ещё немощней. (Примечания о. Владимира)